Es ist ein schöner Brauch am Ende des Jahres oder am Anfang des nächsten aufzuführen, welche Bücher im Verlauf des Jahres gelesen worden sind. Es macht mir Freude, es 2025 fortzuführen. Es ist eine Art Büchertagebuch geworden.

Zusammenfassend waren es 2025 nur 49 Bücher, einige mehr sind angefangen und tauchen dann 2026 auf. Von den 49 waren 4 Sachbücher, 5 Hörbücher, 1 Bilderbuch, 7 Mangas und 2 Graphic Novels. Es waren insgesamt 7 englischsprachige Bücher. Ich zähle 24 Autorinnen und 17 Autoren. Ich habe 7 Krimis, 17x Fantasy, 4x Science Fiction gelesen oder gehört. In 16 Büchern spielten Bibliothekar/innen mit. 29 Frauen und 19 Männer haben geschrieben oder illustriert.

25/1 – In „Spellshop“ von Sarah Beth Durst, einem Cozy-Fantasy-Roman, arbeiten Kiela und ihr Assistent Caz, eine magische Pflanze, in der großen Bibliothek des Inselkönigreichs, als eine Revolution ausbricht und die Bibliothek in Flammen aufgeht. Kiela und Caz können sich mit wenigen Kisten magischer Bücher retten und segeln zu der abgelegenden Heimatinsel von Kiela und ziehen sich dort in das Haus von Kielas verstorbenen Eltern zurück. Aber ihre Ankunft bleibt nicht unbemerkt. Können Sie dort heimisch werden? Und was hat Marmelade damit zu tun? Auf jeden Fall ein Buch zum Wohlfühlen, in dem niemand so richtig böse ist, naja, fast niemand…!

25/2 – Die Idee, die hinter „Murder at the bookstore“ von Sue Minix steckt, nämlich eine Krimiautorin in einen realen Krimi zu plazieren, ist nicht neu, wird aber von der Autorin sehr charmant und spannend umgesetzt. Tatsächlich ist dies der 1. Band einer ganzen „bookstore mystery serie“, die es leider nicht auf deutsch gibt. Von den Abenteuern der Autorin und Detektivin Jen Dawson gibt es inzwischen 6 Bände. Im ersten Band muss Jen den Mord an ihrer Freundin, der Buchhändlerin Aletha, aufklären und erhält dazu Hilfe von Russel, Alethas Angestellter, und von Brittany, der Bibliothekarin. War Tim, Alethas Ehemann, der Mörder?

25/3 – In „Wie unsichtbare Funken“ von Elle McNicoll spielt der Bibliothekar Mr. Allison zwar nur eine Nebenrolle, aber eine wichtige. Kurz zum Inhalt: Addie, ein Mädchen aus Schottland ist etwas anders als ihre Mitschüler/innen. Genauso wie eine ihrer Schwestern ist sie Autistin. Sie kann einige Dinge besonders gut, andere nicht und ist auch nicht unbedingt alltagstauglich. Das wird eindrucksvoll geschildert. Als Addie von den Hexenverfolgungen in ihrem schott. Heimatort hört, beschließt sie, dass es einen Gedenkort für die Opfer, unschuldige Frauen und evt. genauso wie sie, geben muß. Der Gemeinderat sieht es anders, aber Addie ist niemand, die leicht aufgibt.

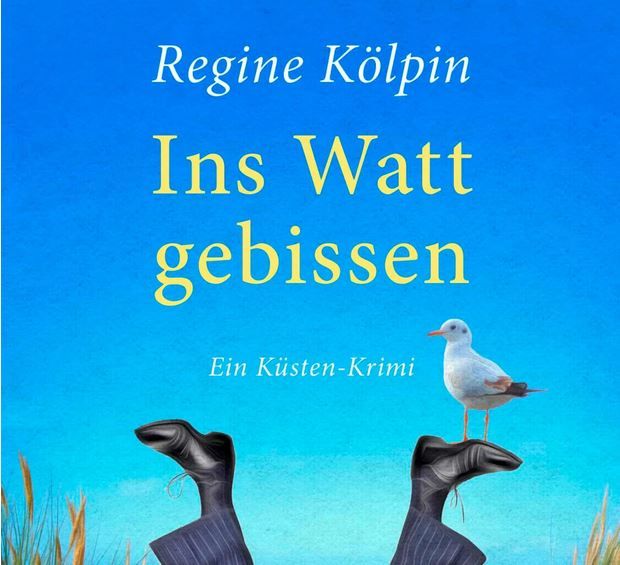

25/4 – Das Hörbuch „Ins Watt gebissen“ von Regine Kölpin hat mir schöne norddeutsche Krimistimmung ins Haus bzw. den Strandkorb gebracht. Warum mußte auch ausgerecht der ungeliebte (bayrische) Kurdirektor direkt hinterm Deich nahe Ino Tjarks Holländermühle ins Watt beißen? Den konnte doch unmöglich jemand aus dem Ort ermordet haben, oder? Da der Polizeikommissar aus Bremerhaven, der kurz vor der Pension steht, nicht so richtig aus dem Knick kommt, übernehmen Ino Tjarks und sein Team das, bestehend aus Haushälterin und der Bäckerin. Lustig und spannend bis zum Schluß.

25/5 – Begeben wir uns nun nach Korea: Han Kangs „Unmöglicher Abschied“. Es ist ein Buch, dass wir im Bluesky Buchclub lasen. Han Kang hat 2024 den Literatur Nobelpreis erhalten. Es war sehr einfach zu lesen, sehe ich vom wirren 1. Kapitel ab. Die einsame Gyeongha wird von ihrer Freundin Inseon, die im Krankenhaus liegt, beauftragt, nach ihrem Vogel, den sonst niemand füttern kann, in ihrem Haus auf der weit im Meer liegenden Insel Jeju zu schauen. Mitten in einem Schneesturm erreicht Gyeongha das Haus nur mit Mühen und der Leser taucht ab in eine Traumzeit, in der Erinnerungen an die furchtbaren Massaker an der Zivilbevölkerung der Insel Jeju noch vor Ausbruch des Koreakrieges (1950 bis 1953) eine Rolle spielen. Sinnbildlich dafür steht das einsame Haus in den Bergen, nur noch von Inseon bewohnt, einst Teil eines Dorfes, das vergessen und noch in kaum zu erahnenden Ruinen auf der anderen Seite des Baches wüst liegt.

25/6 – Ein weiterer sehr wundervoller Cozy-Fantasy-Roman wurde von Peter S. Beagel („Das letzte Einhorn“) mit dem dt. Titel „Ich fürchte, ihr habt Drachen“ geschrieben und erschien in der Hobbit Presse. Der Drachenjäger Robert, die Prinzessin Cerise und der Prinz Reginald sind die Hauptpersonen dieses märchenhaften und humorvollen Romans, mit zarten und sparsamen Pinselstrichen komponiert, aber so einfach perfekt. Nach dem Lesen möchte man kleine Drachlinge zu Hause halten, die auch Betten und Abwasch machen können, statt der zickigen Katzen …

25/7 – Fast schon eine ähnliche Traumwelt wie Han Kang bietet Antonia Michaelis auf Jugendbuchniveau mit „Laura und der Silberwolf“ an. Es ist genauso poetisch und wunderschön und am Ende sehr rätselhaft. Gewißheit herrscht nur, was Lauras Schicksal betrifft und doch nicht. Die Eiswelt des Silberwolfs passte gut zum Schneefall, den wir im Februar hatten. Gleich mal Tee aufbrühen …

25/8 – Endlich wieder ein Sachbuch und zwar das Sonderheft der Archäologie in Deutschland mit dem Namen „Körperkult : Tattoos und Körpermodifikationen“. Es behandelt Veränderungen am Körper im Verlauf der ganzen Geschichte weltweit bzw. was darüber noch rauszufinden war. Dabei werden Tätowierungen, Schädeldeformationen, Zahnanfeilungen und mehr abgehandelt. Tatsächlich kamen diese Veränderungen gar nicht so selten vor, wie die Funde beweisen. Was an Körpern auf uns gekommen sind (Mumien) war meistens tätowiert. Ein sehr interessanter archäologischer Band, wie Menschen ihren Körper in der Vergangenheit „geschmückt“ und verändert haben.

25/9 – Das zweite Küsten-Krimi-Hörbuch von Regine Kölpin „Der Möwenschiss-Mord“ war sogar noch spannender als der erste. Abgesehen davon ist es leichte Unterhaltung ideal zum Basteln oder Abwaschen. Der Mörder war immer der Camper!

25/10 – Zwischendurch ein Bilderbuch, tatsächlich ! Und zwar ein ganz besonderes von Tara Luebbe, Becky Cattie und Illustratorin Victoria Maderna erzählt in „Ronan, the Librarian“ die Geschichte des Barbaren Ronan, der plötzlich seine Leidenschaft für Bücher und das Lesen entdeckt und sogar eine Bibliothek gründet. Was aber sagen seine Mitbarbaren dazu?

25/11 – An einem wundervollen Lesewochenende im März habe ich gleich zwei Bücher durchgelesen, gleichfalls wundervoll und lesenswert, und zwar zuerst von Rebecca Stead und Wendy Mass „The Lost Library“. Eine kleine Bibliothek, eine Katze und eine verschwundene Stadtbibliothek spielten mit, da schlug das Bibliothekarsherz gleich höher. Und da die Handlung auch noch höchst charmant und die Auflösung sogar sehr spannend war, wenn auch nicht ganz schlüssig, was die Hauptfigur AL betraf, konnte ich nicht aufhören zu lesen, bis die letzte Seite erreicht war. Schöneres Kompliment kann einem Buch doch nicht gemacht werden, oder?

25/12 – Das zweite Wochenendbuch war ausnahmsweise ohne Bibliothekarin oder Bibliothek, sondern ich wurde von Claire Parker zum „Tee auf Windsor Castle“ geladen. Die Story von einer jungen Schottin Kate, die sich auf Windsor auf der Suche nach einer Toilette verirrt und in Bereiche gerät, in die sie gar nicht geraten dürfte, war sehr sympathisch, die Auflösung des Rätsels dagegen etwas an den Haaren herbei gezogen. Das schmälert den Lesegenuß dieses Wohlfühlbuchs aber keinesfalls. Das Buch ist auf Pico, Azoren, „ausgewildert“ worden.

25/13 – Das zweite „Buchclub-Buch“ war Richard Powers „Das große Spiel“ (Playground) fiel deutlich gegen das Buch der Nobelpreisträgerin Han Kang ab. Ich war sogar etwas erbost am Ende des Buches. Es ist die Geschichte von Todd und seinem Freund Rafi, die sich am Ende ihres Studiums streiten und niemals mehr zueinander finden. Eine wichtige Nebenfigur ist Evie, eine kanadische Tauchpionierin, die Todd als Kind stark beeinflußt hat. Eine etwas blassere Nebenfigur ist die US-Mikronesierin Ina. Die wahren Hauptpersonen sind aber die Online-Plattform „Playground“ (auch der engl. Titel des Buches) und eine weitentwickelte künstliche Intelligenz, der Todd sein Leben erzählt, und die ein besseres Ende für die vier oben erwähnten Personen ersinnt. Dieses Konstrukt wußte leider nicht zu überzeugen.

25/14 – Der „Grundriss der Geschichte Liv-,Est- und Kurlands.“ von Leonid Arbusow, Riga 1908, war das zweite Sachbuch in diesem Jahr. Da wir gerade im Baltikum waren, eine schöne Lektüre, obwohl nicht gerade der neueste Forschungsstand, taucht Arbusow doch noch als Quelle bei Wikipedia auf. Was Mittelalter und Ordensgeschichte betrifft, bietet das Werk auf jeden Fall einen ausgezeichneten Überblick.

25/15 – Eine unheimliche Rolle spielt ein Bibliothekar in Haruki Murakamis „Die Unheimliche Bibliothek“. Ein Junge wird in einen Bibliothekskeller gesperrt, mit Literatur gefüttert und danach soll sein Gehirn ausgesaugt werden. Seine einzige Gefährten und Wächter in dem Verließ unter der Bibliothek sind ein „Schafsmann“ und ein schweigendes Mädchen. Gelingt es dem Jungen aus dem Keller zu entkommen? Und wie geht es seiner Mutter in der Zeit? Eine düstere Erzählung, in dem der Bibliothekar einmal den „Bösen“ spielen darf.

25/16 – Nun folgt bereits das dritte Buch im bluesky buchclub und zwar von Kristine Bilkau „Halbinsel“, für den die Autorin den Deutschen Buchpreis erhielt. Es ist ein unaufgeregtes Buch, an dem es nur wenig zu kritteln gibt. Die Hauptperson ist zwar ebenfalls Bibliothekarin, aber das ist für die Handlung völlig unerheblich. Sie hätte auch Finanzbeamtin sein können. Der einzige regionale Bezug ist das Wattenmeer und ein erwähnter Schimmel. Theodor Storm ick hör dir reiten! Die Bibliothekarin Annett ist durch den frühen Tod ihre Mannes Johann alleinerziehend, alleinverdienend, Schulden abbezahlend. Und nun kommt der Zusammenbruch der Tochter Linn hinzu, die danach Job, Wohnung alles aufgibt und zurück ins Haus der Mutter kehrt. Dazu kommen die Forderung des Hotels, die Schäden, die durch Linns Sturz entstanden sind, zu begleichen. Aber alles wird unaufgeregt, fast gefühllos geschildert. Auch die jungen Nachbarn Agnes, Marie und Levin krempeln Annetts Leben zusätzlich um, dabei wird auch die kleine Affäre mit dem wesentlich jüngeren Levin so beiläufig erzählt, dass man glauben möchte, dass da wohl mehr Gelegenheit als Liebe mitspielt. Welch grandioser Schluss beendet das Buch: „.. doch dann klopfe ich an, schiebe die Tür auf und trete ein.“

Annetts Leben geht weiter, natürlich, aber wir erfahren nicht, wie es sich fortsetzt. Immerhin ist die Tür geöffnet, für sie, für Linn u. auch für die drei, die hinter der Tür wohnen.

25/17 – Während einer Erkältung, gab es von Regine Kölpin den letzten der Ingo-Tjarks-Krimis mit dem Titel „Den Letzten beißen die Robben“ zu hören. Es war sehr unterhaltsam, aber dieser dritte Teil fiel deutlich ab im Vergleich mit den vorherigen. Es ist zwar schön, wenn eine Autorin ihre Hauptpersonen in einen gesicherten Ruhestand schickt, aber irgendwie nahm das doch arg viel Raum ein und schmälerte etwas das Krimivergnügen.

25/18 – Da war „Schamanenpass“ von Stan Jones ein ganz anderes Kaliber. Der Krimi spielt im Iñupiat-Milieu Alaskas. Genauso wie der Ermittler, der State-Trooper Nathan Active, ist auch das Mordopfer, ein alter Mann, Mitglied im Stammesrat, ein Ureinwohner. Doch zunächst beginnt die Geschichte mit einer Eskimo-Eismumie, gerade erst von Washington an die Iñupiat zurückgegeben, die aus einem Museum gestohlen wird. Mit der Harpune der Mumie wird das Mordopfer beim Eisangeln erstochen. Ist das einfach nur eine alte „Eskimo-Sache“, wie die alten Leute Nathan Active erzählen? Und welche Rolle spielt der Schamanenpass, der Ort, an dem die Mumie aufgefunden wurde? Nathan Active ist fest entschlossen, es herauszufinden, auch wenn ihn alle wegen dem neuen lilafarbenen Schneemobil verspotten. Das Buch habe ich übrigens aus unserer #Littlefreelibrary gefischt.

Im Mai habe ich wirklich wenig gelesen: 25/19 – Michelle Gallens in nordirischen Engl. geschriebenes Buch „Big Girl, small town“ nahm einige Zeit in Anspruch. Wir verfolgen das Leben von Majella O’Neill eine Woche lang, ihre Arbeit im Fish and Chips-Imbiss im fiktiven Grenzort Aghybogey, ihr Leben mit ihrer alkoholkranken Mutter, der Mord an ihrer Großmutter, der ihr zu einer Erbschaft verhilft und die Erinnerung an ihren Vater, der während des Nordirlandkonflikts, der troubles, verschwand. Wir erfahren, was Marjella mag, und was sie hasst (Vieles!). Im Verlauf dieser Woche verändert sich einiges in ihrem Leben, fast kaum spürbar. Schade, dass der Roman mit einem offenen Ende ausklingt, gerade war mir Majella ans Herz gewachsen.

25/20 – Im Manga „Magus of the Library“ (1) von Mitsu Izumi ist die Hauptperson ein Kind, welches gerne lesen möchte, aber vom Direktor ständig aus der Bibliothek geworfen wird. Denn das Kind Shio Fumis wohnt mit seiner Schwester im Armenviertel und Arme möchte der Direktor nicht in seiner Bibliothek sehen. Da erscheinen drei Bibliothekarinnen aus der Zentralbibliothek, die ein gefährliches Zauberbuch suchen. Mit der Ankunft dieser beeindruckenden und gebildeten Frauen verändert sich auch das Leben des armen Shio. Ein Manga, das nicht nur Bibliothekare lieben werden.

25/21 – „Umlaufbahnen“ von Samantha Harvey ist ein Buch, das ich sehr ungern aus der Hand gelegt habe und traurig war, dass wir den Orbit verlassen mußten. Immerhin gab es ein kleines Happyend für die Familie, die mit dem Astronauten Pietro verbunden war und sich in die Kirche vor dem Taifun retten konnte. Ich fühlte mich herrlich von den Gedanken zwischen Himmel und Erde umfangen. Auch ein wenig Schmunzeln war dabei (Toiletten, beim Film einschlafen). Für die Figuren hätte sich Harvey etwas mehr Raum lassen dürfen, dennoch konnte ich dem Skizzenhaften viel Reiz abgewinnen. Aber auch hier gab es nichts Neuses, was die SF der 60/70er nicht schon genauso poetisch ausgeführt hätte, die Einsamkeit des Weltalls, die Trennung von den Lieben, wie klein der Mensch ist angesichts der Unendlichkeit usw. Gedanken, die das Genre damals in Stories u. Romanen einflocht, gilt heute als „große Literatur“. Es ist ja jetzt nicht SF, es ist Realität (zumindest in diesem Fall, in anderen nicht). Eindrucksvoll bleibt es, auch wenn kein feindliches Alienschiff hinter dem nächsten Mond lauert oder der Bordcomputer verrückt spielt. Auch dieses Buch haben wir im „Bluesky Buchclub“ gelesen.

25/22 – Thomas Mann: „Joseph und seine Brüder“ (1) wurde in der „Bluesky Buchclub Klassik“-Abteilung gelesen. Ich habe mich damit schwer getan. Besonders das Vorspiel „Höllenfahrt“ war auch für den Leser die Hölle und das nicht durch die pompöse wortgeswaltige Sprache Manns, sondern durch die überholte und verchwurbelte Esoterik, von der dieser erste Teil durchzogen war. „Wenn ich noch einmal Atlantis lese, werfe ich das Buch in den Atlantik“, habe ich auf der Insel Pico, Azoren, beim Lesen ausgerufen. Zum Glück wurde es im Verlauf des Buches, besonders „Der junge Joseph“ begann, zunehmend biblischer und unterhaltsamer.

25/23 – Magus of the library (2) Shio ist jetzt 13 Jahre alt und begibt sich nach Ajtzak, dort befindet sich die Zentralbibliothek des Kontinents, der Ort an dem die Kahunas, die Bibliothekarinnen und Bibliothekare wirken. Die Reise dorthin ist für Shio bereits mit vielen Abenteuern verbunden. Am Ende gelangt er in die riesige Bibliothek und muss dort die Bibliothekarsprüfung ablegen.

25/24 – Für die „Forschungen einer Katze“ einer Katze habe ich beim #buchclub pausiert. Die finnische Autorin Katja Kettu wußte mich zu verzaubern, denn normalerweise verabscheue ich Romane, in denen es um die Nöte von Schriftsteller/innen mit Schreibblockade (hier noch dazu Fehlgeburt und die beendete Affäre mit dem Verlagsboss) geht. Vom „Amt für himmlische Forschung“ wird der Schriftstellerin ein Geistführer zur Hilfe geschickte. Doch dieser verfliegt sich und findet sich im Körper einer irgendwie zeitreisenden Katze wieder, die einmal die Nöte der Schriftstellerin begleitet, ein anderes Mal die Urgroßmutter Eeva der namenlosen Schriftstellerin begleitet. So gelangte ich lesend in die Wirren der finnischen Unabhängigkeit von Rußland, lernte den Bauernsohn Mahte kennen, der mit Eeva auf einer Insel im abgelegenden Grenzland zum entstehenden Sowjetrußland eine Familie gründet, von der am Ende nur die Schriftstellerin übrig bleibt.

25/25 – Der dritte Band von „Magus of the library“ ist sehr langatmig, aber mit detailfreudigen Zeichnungen wird Shios Weg durch die Bibliothekarsprüfung geschildert. Für etwas Spannung sorgt eine geheimnisvolle Alte, anscheinend die letzte Überlebende der Magier, die einst Shios Kontinent retteten. Außerdem tritt zum ersten Mal der Gegenpart von Shio auf, das Böse erhebt sich erneut, aber noch sehr diskret. Shio, nach Hause zurückgekehrt und dabei denkend, dass er durch die Prüfung durchgefallen ist, erhält die gute Nachricht, dass er doch bestanden hat, und wird von einem Drachen abgeholt.

25/26 – Unerwartet gut war das Jugendbuch „Alice und die Geister von nebenan“ von Jacqueline Davies. Die zehnjährige Tochter einer Hochschulprofessorin und eines Bauingenieurs kann (fast) nahezu alles reparieren. Und da sie im neuen Haus der Familie nichts reparieren darf, da sich die Familie von der Hochschule ausgenutzt fühlt, nimmt sich Alice dem verwunschenen Nachbarhaus an. Doch dort gibt es Geister. Tatsächlich? Ja, so hat Alice auch geschaut. Zuerst, aber dann beginnt sie dort alles zu reparieren, was geht. Auch ein wunderschönes Buch zum Vorlesen.

25/27 – Noch ein Hörbuch hat dieser Sommer gebracht und zwar von von Dörte Hansen „Zur See“ wieder etwas mit Nordseegefühl, aber ernsthaft: Auf einer Nordseeinsel irgendwo „in Jütland, Friesland oder Zeeland“ gibt es die alteingesessene Inselfamilie Sanders, von der Hansen erzählt und die Schicksale von Hanne, Jens, Rykmer, Eske und Henrik berühren tief, sind eng mit dem Schicksal der Inselwelt, ihrer Sprache und Traditionen verwoben, wenn auch der Roman keinerlei Dialoge zu kennen scheint und Nina Hoss fast schon emotionslos durch die Handlung liest. Es soll Dörte Hansens bester Roman sein. Große Lese- oder Hörempfehlung jedenfalls von mir.

25/28 – Im Buchclub wurde Virginia Woolf gelesen: Wir begleiten eine Mrs. Dalloway den ganzen Tag lang in London, lernen ihren Mann und ihre (Jugend-)Freunde kennen und erleben, wie sie am Abend „eine Gesellschaft“ gibt. Wir erleben das Leben einer Frau aus guten Hause sozusagen. Einzige Nebenhandlung ist die Geschichte vom Kriegsveteranen Septimus und seiner italienischen Frau Rezia. Ob mit Mrs. Dalloway die Kunstmäzenin und Gastgeberin Lady Ottoline Morrell gemeint ist, glaube ich nicht, zumindest nur entfernt, denn Clarissa Dalloway macht im Gegensatz zur Morrell oder was von ihr bekannt ist doch eher einen bürgerlichen und gediegenen Eindruck, sehr britisch sozusagen.

25/29 – Den SF-Autor Andreas Brandhorst schätze ich sehr, aber „Origin – Die Entdeckung“, Band 1 der Origin-Trilogie, war zwar spannend, aber ich habe selten erlebt, dass ein Autor mit der Grundidee der Trilogie so gehadert hat, was sogar die Protas im Roman wissenschaftlich durchdiskutieren müssen. Es ist leider, leider … ein eher schlechterer Brandhorst. Ich habe mir dennoch den 2. Teil bestellt, der allerdings von einem anderen Autor ist.

25/30 – Um Klassen bessere Science Fiction war „This Is How You Lose the Time War“ von Amal el-Mohtar and Max Gladstone. Es ist es ein Briefroman, der sich zwischen den beiden weiblichen Zeit-Topagenten Red und Blue abspielt. Beide verlieben sich durch ihren geheimen Briefverkehr ineinander und suchen einen Weg suchen zusammenzukommen. Das sehr poetische Englisch hätte mich fast überfordert, ich bin sehr schwer reingekommen. Da aber Leser schon mit der Geschichte in Übersetzung Probleme hatten, bin ich stolz, dass ich mich so tapfer im Originalzeitkrieg schlug.

25/31 – 25/34 – Im vierten Teil vom „Magus of the Library“ von Mitsu Izumi und Sofie Shuim ist Shio nun bereits Kahuna-Lehrling und bekommt ein Zimmer zusammen mit den zwei anderen männlichen Lehrlingen Smomo und Alf. Er begegnet auch Sedna Blu wieder, der ihm einst ein Buch schenkte, und der inzwischen zum Leiter der Schutzkammer der Zentralbibliothek von Ajtzak aufgestiegen ist. Im Verlauf der nächsten Bände 5 – 7 bleibt Shio Bibliothekarslehrling und muss sich zusammen mit den anderen überwiegend weiblichen Bibliothekarinnen in die neue Welt aus Bücheraufbewahrung, -bereitstellung, -restaurierung etc. hineinfinden. Im Hintergrund brauen sich Gefahren für die Bücherwelt zusammen, aber auch Hoffnung fällt in Form eines magischen Mädchens vom Himmel. Ich hätte nie gedacht, dass es einmal einen fantastischen Manga für Bibliothekare geben würde.

25/35 – Mit „Die Wahre Geschichte der Germanen“ von Karl Banghard gibt es unterhaltsam geschriebenes Sachbuch von einem Autor, den ich persönlich bereits einige Jahre kenne und seine Arbeit in Oerlinghausen sehr schätze. Noch mehr hat er sich verdient gemacht, über rechtsextreme Tendenzen in der Reenactement- und Livinghistorygemeinschaft aufzuklären. Im Germanenbuch versucht er den in der deutschen Geschichtsschreibung gerne versuchten Versuchung nieder zu bürsten, dass „Die Germanen“, die es so auch nicht gab, etwas mit unserem heutigen Deutschtum zu tun hätten, außer dass die Sprache(n) über einige Ecken miteinander verwandt sind.

25/36 – Einmal im Jahr (oder mehr) lese ich ein Buch von Maike Claußnitzer: Die „Oktoberperlen“ spielen in der frühmittelalterlich-fantastischen Welt der Richterin Herrad. Sie und ihr Tross befinden sich in Castra Nova. Dazu gehört auch der Schreiber Ivar von Lunde, ehemals Söldner, Spion und Sträfling, der eine Glasperle für seine Frau Mathilde kaufen geht und nicht ahnt, dass damit eine Geschichte beginnt, die ihn tief in seine Vergangenheit führen wird.

25/37 – Diandra Linnemann holte mich in die Welt von Schattenfall. Ich las den ersten Band „Willkommen in Schattenfall“. Thomas ist auf der Flucht vor bösen Menschen, könnte man sagen. Allerdings hat er das selbstverschuldet. Auf seinen Weg hat er noch eine Sache in Ort Schattenfall zu klären und ist sehr erstaunt, dass er dort schon erwartet wird. Warum habe ich eigentlich beim Lesen Hunger auf Pizza bekommen?

25/38 – Mein bisheriger Lieblingsherbstroman war „Waterwitch“ von Molly O’Neill mit der englischen Sagenfigur Jenny Greenteeth war ein überaus spannendes Fantasy-Abenteuer, das tief in die Folklore der britischen Inseln abtauchte, um mit einer Überraschung am Ende wieder ans Licht zu kommen. Wenn ich auch etwas überrascht war, wieso der Erlkönig (Erlking im Original) plötzlich in der englischen Provinz am Rand des Sees von Jenny auftaucht. Aber welches Schwert Jenny aus ihrem See gefischt hat, das war mir von Anfang an klar, den Rest hätte ich mir eigentlich denken können. Es war auf jeden Fall eine wundervolle Reise zusammen mit Jenny, der Hexe Temperance und dem Kobold Brackus, um das Dorf von Temperance und den See von Jenny zu retten.

25/39 – Der Oktober brachte auch ein Hörbuch: „Henkerstropfen. Kulinarische Kurzkrimis“ von Carsten Sebastian Henn, beim Hören ließ sich gut Gemüse schnippeln und kochen. Es sind nun keine Geschichten, die einen Gourmet-Stern verdient hätten, aber unterhaltsame Hausmannskost sind sie allemal.

25/40 – Besonders gut gefallen hat mir die Graphic Novel von Kat Leyh mit dem Titel „Snapdragon“ (im Dt. „Löwenmaul“). Das Mädchen Snapdragon, genannt Snap, vermisst ihren Hund. Kann es sein, dass die alte wunderliche Frau am Ortsrand, die alle für eine Hexe halten, ihren Hund entführt hat? Aber Hexen gibt es doch nicht, weiß Snap ganz genau. Deswegen fährt sie zur Hexe, um es selbst heraus zu finden und ihren Hund zurück zu holen.

25/41 „Die wundersame Geschichte von September, die sich ein Schiff baute und das Feenland umsegelte“ von Catherynne M. Valente (Pseudonym von Bethany Thomas) fand ich in der Schulbibliothek. Es ist ein hier nahezu ungelesener Schatz, der mir den Herbst verzauberte. Erst jetzt beim Schreiben erfahre, dass es der 1. Teil einer bislang fünfbändigen Reihe ist, liest sich aber auch wundervoll alleine. Kurz zum Inhalt: Das Mädchen „September“ gelangt ins Feenland und muß sich zusammen mit neu gewonnenen Freunden gegen die Beherrscherin des Feenlandes, die Marquess, durchsetzen (und wieder zurück nach Hause kommen). Das klingt banal, ist aber so zauberhaft und mit herrlich verrückten Beschreibungen und Figuren durchsetzt, von den Illustrationen von Ana Juan mal ganz abgesehen, dass ich es als kleines literarisches Schmuckstück erachte, zu dem ich eine gute Tasse (engl.) Tee empfehle und ggf. Marzipan oder Lebkuchen.

25/42 Percival Everetts „James“ war ein ganz besonderes Buch, denn es erzählt die bekannte Geschichte von Huckleberry Finn auf dem Mississippi von Mark Twain, eine Ikone der amerikanischen Literatur, noch einmal neu und zwar aus der Sicht des schwarzen Sklaven Jim. Eine gute und notwendige Korrektur, meine ich. Aber ist dieses Experiment wirklich geglückt? Es war unser 10. bluesky-buchclub-buch und eine Mitleserin, Laurie W., meinte: „Ich glaube, es passiert Autoren oft, dass sie mit einer Geschichte starten und mit einer anderen aufhören, aber toll zum Lesen finde ich es nicht.

Huck zu Tarantino in 300 Seiten.“ Dem stimme ich vollkommen zu. Everetts Anliegen ist wichtig und notwendig, aber dem Anspruch wurde das Buch leider nicht gerecht.

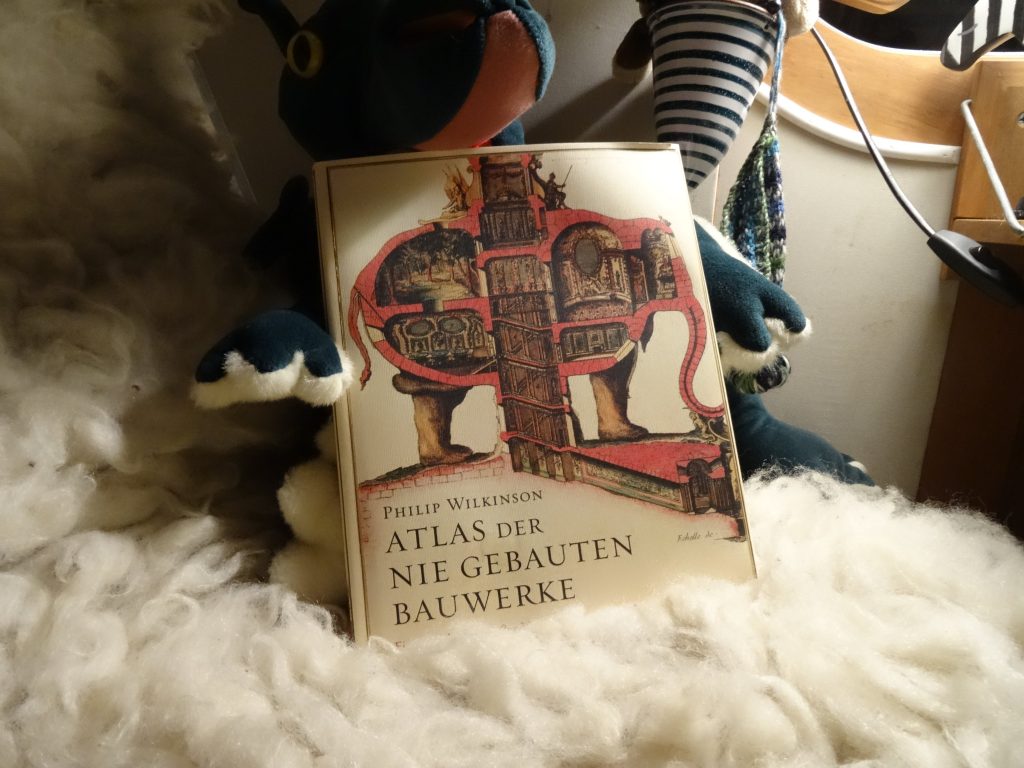

25/43 – Auch ein Sachbuch wehte der Herbst in die Stube hinein! Der „Atlas der erfundenen Orte : Die grössten Irrtümer und Lügen auf Landkarten“ von Edward Brooke-Hitching gehört mit Sicherheit zu den schönen Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe. Der „Atlas“ zeigt aber gleichzeitig, dass falsche Informationen und Betrügereien kein Phänomenen unserer Zeit sind, sondern auch schon früher vorkamen, wenn auch nicht so gehäuft und in so großer Zahl. So sind manche fiktiven Insel oder Landstriche bis in unsere heutige Zeit als real auf Landkarten aufgeführt gewesen. Insgesamt eine sehr amüsante Lektüre!

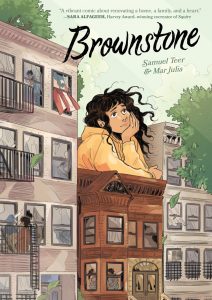

25/44 – Nun wurde es wieder engl. bzw. amerikanisch und spanisch: Die Graphic Novel „Brownstone“ von Samuel Teer und Mar Julia hat mein Herz berührt. Das Mädchen Almudena, die so völlig anders ist (braunhäutig, Locken) als ihre Mutter und der Rest der Familie, soll während der Zeit einer Europatournee ihrer Mutter, die Tänzerin ist, zu ihrem Vater Xavier, den sie nie vorher getroffen hat, und der zudem kaum ein Wort englisch spricht. Zu allen Überfluß renoviert ihr Vater gerade ein Haus, das ihm gehört. Das wird ein Sommer, wie ihn Almudena noch nie erlebt hat. Und das Haus wird zwar nicht ganz fertig renoviert (aber fast) und Almudena sorgt nebenbei für nette Leute, die dort einziehen dürfen.

25/45 – „Leben auf dem Mississippi“ von Mark Twain war das Buch, das auf „James“ folgen musste und nimmt in journalistischer Form den „Huckleberry Finn“ vorweg, denn viele Geschichte, die in literarischer Form dort auftauchen, können hier als Tatsachenberichte nachvollzogen werden. Aber natürlich beginnt das Werk damit, wie der junge Samuel Langhorne Clemens (Mark Twain) Mississippi-Lotse wurde und mit wie viel Mühen das verbunden war. Später folgt ein Reisebericht auf den Spuren seiner damaligen Tätigkeit und mit vielen Anekdoten und Schilderungen über das Leben auf dem Mississippi, auch heute noch eine vergnügliche und interessante Lektüre nach meinem Empfinden.

25/46 – Kurz vor Weihnachten wurde von der schottischen Autorin Jenny Colgan das diesjährige Weihnachtsbuch mit Titel „Die geheime Weihnachtsbibliothek“ gelesen. Das war zwar stellenweise ganz cosy, aber ich würde es dennoch kurz zusammenfassen mit: Wie ich zu Weihnachten einen Landadligen vernaschte und nebenbei ein ganzes Schloss zertrümmerte und nur mit Glück ein wertvolles Buch fand. Von einer spannenden Buchjagd durch ein labyrinthhaftes Gebäude, wie irgendwie im Klappentext versprochen, blieb nicht viel dabei übrig. Nur bedingt zu empfehlen.

25/47 – Es gab natürlich auch einen Adventskalender in Buchform. Wir begaben uns im Advent mit dem kleinen Major Tom, seiner Freundin Stella und der Roboterkatze Plutinchen in den Weltraum auf die Station Space Camp 1, wo die drei über die Feiertage ausharren müssen, um eine Nova zu beobachten. Plätzchen werden natürlich trotzdem gebacken und Geschenke gibt es selbstverständlich auch. Geschrieben wurde es von Bernd Flessner nach einer „völlig losgelösten“ Idee von Peter Schilling mit Illustrationen von Stefan Lohr.

25/48 – Kurzes geht ja immer in den Festtagen. Und so wurde von dem isländischen Autor Ragnar Jónasson Häppchen aus seinen kriminellen Weihnachtsgeschichten unter dem Titel „Weich fällt der Schnee“ gelesen. Dabei habe ich immer gedacht, auf Island gibt es gar keine Kriminalität und keine Morde.

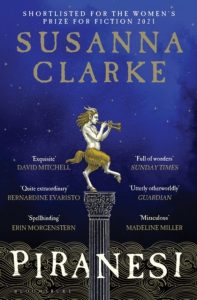

25/49 – „Piranesi“ von Susanna Clarke (im Original) war eins der interessanten Büchern unter den vielen fesselnden und schönen Bücher des Jahres. Es war nicht gerade ein Weihnachtsbuch, so absonderlich ist das Labyrinth aus mit Skulpturen überfrachteten Hallen auf drei Ebenen, in der sich die Hauptperson Piranesi mühsam von Seegras, Meeresfrüchten und Fischen ernährt. Jeder Woche freut er sich auf ein Treffen mit dem einzigen anderen Menschen in dieser Welt, den er „The Other“ nennt. Außerdem erkundet P. die Hallen des Hauses, es sind Hunderte, und kümmert sich um die Toten kümmert, von denen es 13 gibt. Erst die Ankunft des Propheten und der Nr. 16, die sich als Polizistin entpuppt, ändert alles und viele Rätsel des Romans klären sich auf, wenn auch nicht alle. Das Haus, oder das Labyrinth, bleibt bis zum Schluss rätselhaft.

Freue mich jetzt schon auf das neue Lesejahr 2026!